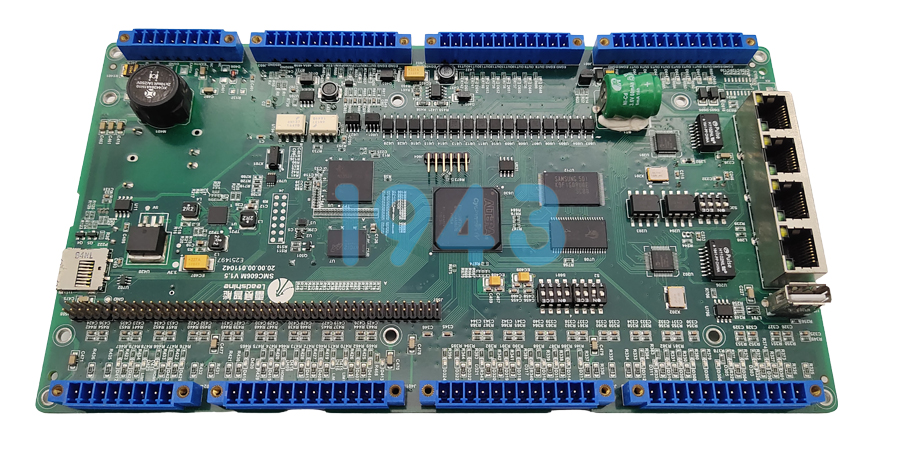

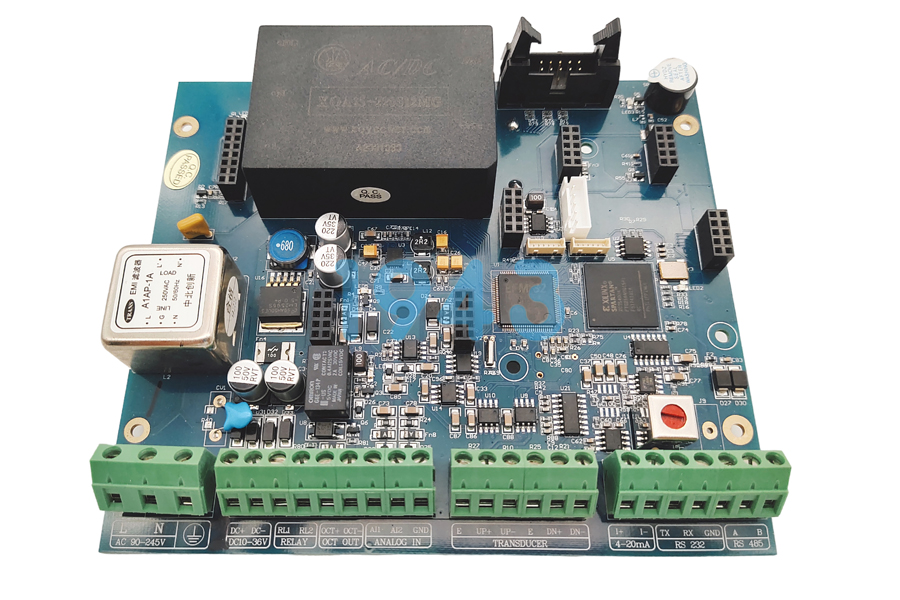

在物联网设备的快速发展中,物联网PCBA加工对电路板的微型化、高可靠性及长期稳定性提出了更高要求。SMT贴片加工作为核心工艺环节,其焊接质量直接影响传感器模块的电气性能和使用寿命。然而,助焊剂残留物中的卤素离子(如Cl⁻、Br⁻)可能引发电化学腐蚀,威胁微型元件的安全运行。深圳SMT贴片厂-1943科技将探讨如何通过选择低卤素助焊剂并结合工艺优化,解决这一问题。

一、助焊剂残留的危害与物联网PCBA的挑战

在SMT贴片加工中,助焊剂是确保焊点润湿性和可靠性的关键材料。然而,传统助焊剂中的卤素活性成分在焊接后若未完全挥发,会在焊点及电路板表面形成残留物。这些残留物在高温、高湿环境下易与水汽结合生成电解液,导致以下问题:

- 电化学腐蚀:卤素离子(如Cl⁻)会缓慢侵蚀焊盘和线路,引发焊点脱落或线路断路。例如,汽车电子电路板因残留腐蚀,使用一年后故障率升高30%。

- 绝缘性能下降:残留物降低表面绝缘电阻(SIR),在精密传感器电路中可能引发漏电流增大或短路。

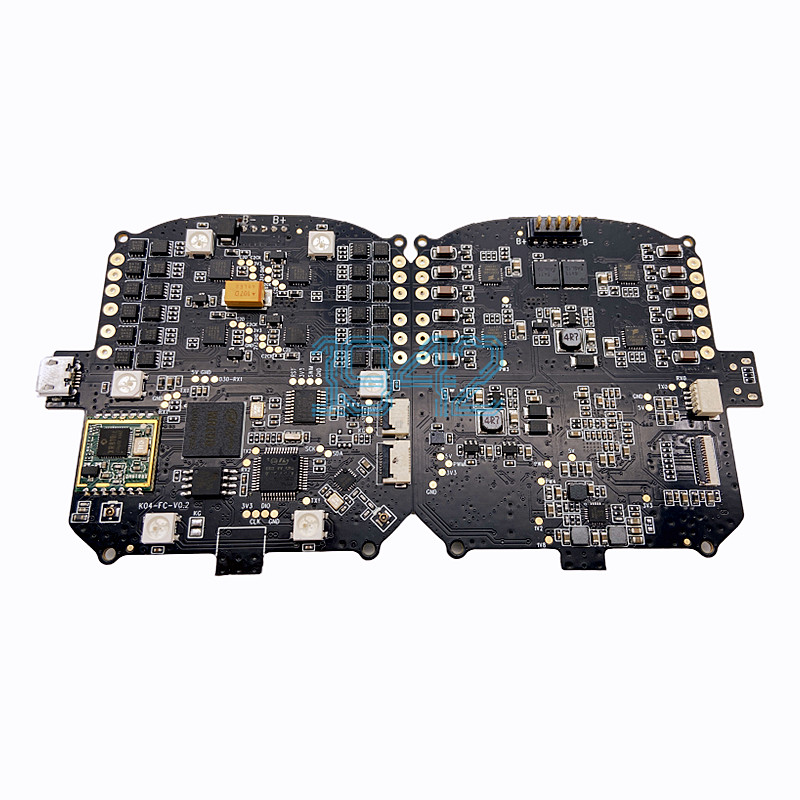

- 长期可靠性隐患:微型化元件(如0201封装)对热应力和机械应力更敏感,残留物的碳化或分解会加速其失效。

物联网传感器的微型化设计进一步放大了这些问题。例如,0.35mm间距的元件或超薄基材(0.4mm)对残留物的耐受性更低,需更严格的材料和工艺控制。

二、低卤素助焊剂的选型与优势

为规避卤素残留风险,物联网PCBA加工中应优先选用低卤素助焊剂,其核心优势体现在以下方面:

-

减少腐蚀性离子含量

低卤素助焊剂(Cl/Br含量<500ppm)可显著降低残留物中的活性离子浓度。例如,某高可靠性产品采用此类助焊剂后,表面绝缘电阻(SIR)可稳定在10¹⁴Ω以上,远高于传统助焊剂的10¹³Ω阈值。 -

低残留特性

免洗型低卤素助焊剂在焊接后残留物极少,无需复杂清洗流程即可满足高密度PCB的清洁需求。例如,某环境监测传感器PCBA采用此类助焊剂后,焊接后30分钟内未固化残留量<5mg/cm²,大幅降低后续清洗成本。 -

适应微型化工艺需求

低卤素助焊剂的活性成分经过优化,可在低温或窄温区回流焊中充分挥发,避免高温分解产生的有害残留物。例如,针对0.25×0.125mm超小型元件的贴片工艺,低卤素助焊剂的挥发性可确保焊点无残留包裹。

三、SMT贴片加工中的工艺优化策略

选择低卤素助焊剂后,还需结合SMT贴片加工的工艺参数优化,以最大限度减少残留风险:

-

回流焊温度曲线设计

- 预热阶段(150-200℃):延长预热时间(如90秒),确保助焊剂充分挥发,避免高温区残留物生成。

- 冷却阶段:采用强制风冷,防止微型元件因热应力移位或残留物固化。

-

清洗工艺匹配

- 常规场景:使用异丙醇(IPA)超声清洗,结合毛刷机械摩擦,清除80%以上可见残留。

- 高要求场景:采用去离子水(电导率<1μS/cm)或等离子体清洗,物理轰击微米级颗粒,确保残留量<5mg/cm²。

-

环境控制

- 在湿度>60%或温度>85℃的环境中,需加强助焊剂残留检测,防止离子迁移形成导电通道。例如,通过X射线能谱分析(EDS)监控残留物成分变化。

四、可靠性验证与闭环管理

为确保低卤素助焊剂的实际效果,需建立全流程检测机制:

-

表面绝缘电阻(SIR)测试

在直流电压下测量电路板表面电阻值,若<10¹³Ω则需调整助焊剂选型或清洗工艺。 -

铜镜腐蚀测试

将助焊剂涂覆于铜镜表面并在230℃加热60秒,观察腐蚀斑点。无斑点表明助焊剂腐蚀性可控。 -

离子色谱分析

萃取残留物并检测Cl⁻、Br⁻浓度,定量评估卤素残留风险。例如,某医疗设备PCBA要求Cl⁻含量<100ppm。

通过上述测试,可实现从材料选型到终端产品的闭环管理,确保物联网传感器PCBA在复杂环境下的长期可靠性。

五、结论

在物联网PCBA加工中,助焊剂残留物的腐蚀性风险已成为制约微型化传感器性能的关键因素。通过选择低卤素助焊剂并优化SMT贴片加工工艺,可有效降低卤素离子残留,提升焊点质量和电路稳定性。随着材料技术的进步和工艺精度的提升,物联网设备的微型化与高可靠性需求将得到更充分的满足。

因设备、物料、生产工艺等不同因素,内容仅供参考。了解更多smt贴片加工知识,欢迎访问深圳SMT贴片厂-1943科技。

2024-04-26

2024-04-26