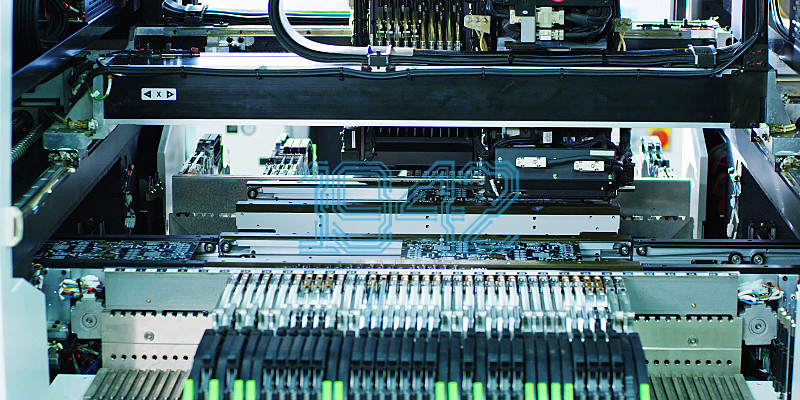

贴片程序不是电脑里单调的坐标表,它是整线最柔软的“中枢神经”。它不说话,却能让价值百万的高速机乖乖低头;它不动手,却在0.02秒内决定一颗01005电容是落在焊盘正中央,还是飞出板边成为尘埃。很多质量事故追到最后,并不是锡膏不好、PCB翘曲,而是程序里某一行参数写错了一个小数点。1943科技把这段看不见的战争拆开聊,看看一块好板子到底是怎么在键盘上先被“贴”出来的。

1.坐标原点:差之毫厘,失之整批

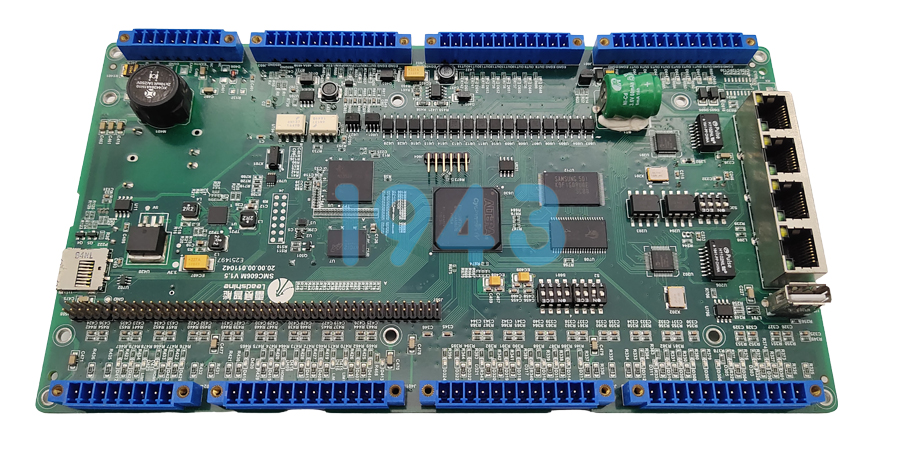

PCB出厂尺寸250×150mm,可拼板后实际有效区域是248.6×148.4mm。如果程序工程师偷懒,直接拿设计文件的原点,没做拼板补偿,机器会默认从板边0,0开始贴装。结果第一颗电阻就偏了0.7mm,后面的所有坐标像多米诺骨牌一样整体漂移。AOI报警时,往往已经跑完200连板。返修?不如重新写程序来得快。

2.极性与角度:1°的乌龙

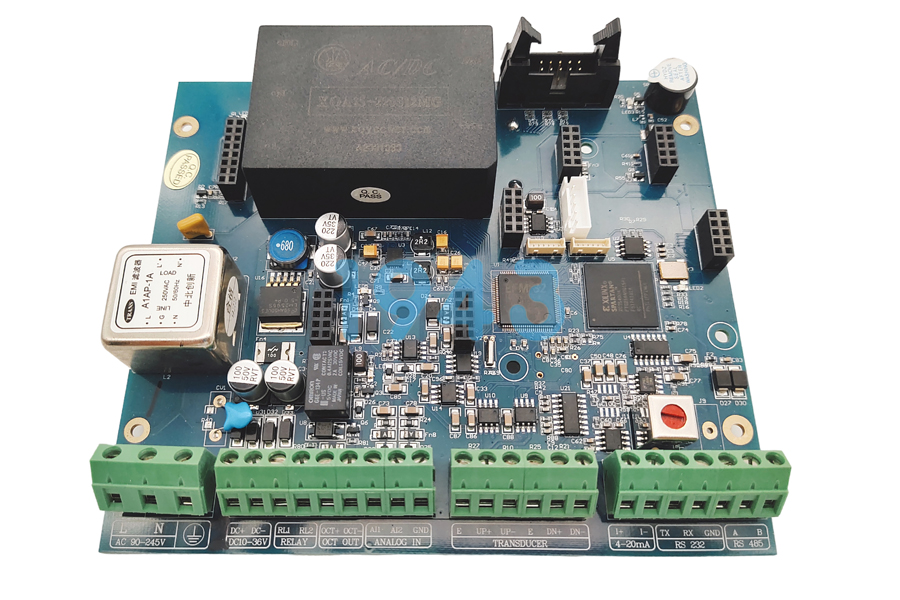

BGA的PinA1在封装丝印上是个小圆点,可程序里把角度写成90°,整块芯片顺时针转过去,电源脚和地脚瞬间互换。炉后功能测试直接短路,工程师熬夜找原因,最后发现只是角度参数里少敲了一个负号。

0402的电容没有丝印,极性全靠程序里的0°或180°区分;一旦写反,贴片机照贴不误,回流后电容“安静”地鼓包,用户三个月后才开始抱怨随机重启——根因早在程序阶段就埋好了“定时炸弹”。

3.吸嘴与Feeder:门当户对才稳

0.3mm薄的吸嘴去抓2mm高的铝电解,就像用筷子夹榴莲——不是夹不住,就是夹烂。程序里如果不给不同封装指定对应吸嘴型号,机器会默认“就近原则”,结果就是高速机一路掉件,操作员一路蹲在地上捡电容。

同理,8mm纸带料被安排在12mm塑料带站位,齿轮推不动,料带打滑,机器报警“元件用尽”,其实卷轴里还剩3000颗。产线停10分钟,老板的心率跟着贴片头的真空表一起飙升。

4.Mark点:机器的“瞳孔”

Mark点位置如果没避开V-Cut槽,铣板后只剩半圆,机器识别不到,直接罢工。有人把Mark设在铜箔过薄区域,光线反射弱,相机抓不到对比度,识别失败率飙升到20%。

更隐蔽的是,Mark点的尺寸写错:设计是1mm,程序写成0.8mm,相机缩小搜索窗口,轻微偏移就判定NG,整条线每10秒停一次,产能像漏水的水龙头。

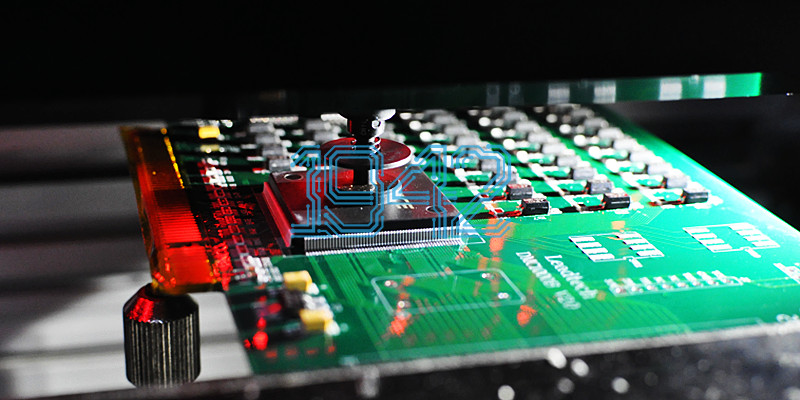

5.速度曲线:温柔还是暴力

高速机默认0.06秒/颗,对于0.5g的0603电阻毫无压力;可5g的ShieldingCan也按这个速度贴,惯性会让元件在吸嘴上“漂移”0.1mm,落点精度直接从±0.03mm降到±0.08mm。

Z轴高度如果比PCB实际厚度低0.1mm,吸嘴会把元件“摁”进锡膏里,锡膏被挤出焊盘,回流后桥连、少锡一并出现。程序里一行Soft-Land高度值,就能决定后面AOI的红灯还是绿灯。

6.拼板与坏板:别让好料贴废板

拼板程序忘了加Skip指令,坏板照样吃料,一小时烧掉300颗IC。更惨的是坏板没做Mark擦除,机器把坏板当好板贴完,测试工位才发现,整批混板数据全乱,追溯只能靠人工抄写序列号,出错率瞬间回到石器时代。

7.软件防呆:最后一道门

好程序会给关键元件加“双重校验”:料号+封装+极性必须同时匹配,否则软件弹出窗口强制确认。有人嫌麻烦关掉防呆,结果把1.8V和3.3V的LDO弄混,整块板子上电即冒烟。

程序还能自动对比BOM版本号,一旦工程师上传了新版BOM,而贴片程序没同步,软件立刻报警,避免“旧程序跑新料”的低级错误。

写在最后

机器是铁了心的执行者,程序才是那个会思考的“人”。SMT线的良率,从来不是贴得更快,而是贴得更准;而“准”的源头,往往只是一次键盘上的深思熟虑。

下次再听到“怎么又贴歪了”,不妨先别怪锡膏、别怪PCB,把程序打开,从第一行坐标开始,逐字校对——很多质量奇迹,其实早在屏幕前就已经发生。

2024-04-26

2024-04-26