在工业自动化、医疗设备、汽车电子等高精度、高可靠性要求的领域,PCBA包工包料模式正成为企业提升研发效率、保障产品质量的战略选择。该模式通过整合元器件采购、PCB制造与组装测试全流程,显著降低了技术门槛与供应链风险。1943科技将聚焦非消费电子领域,解析PCBA包工包料的核心价值、实施要点及行业应用。

一、PCBA包工包料模式在工业与医疗电子领域的核心价值

- 技术门槛跨越

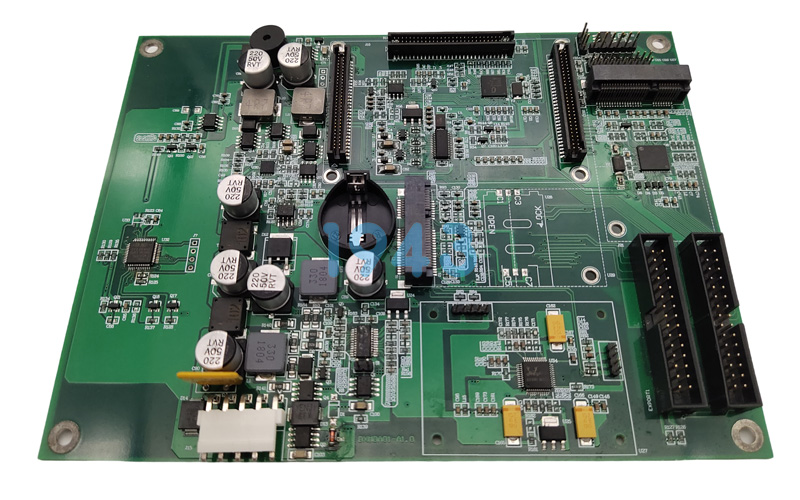

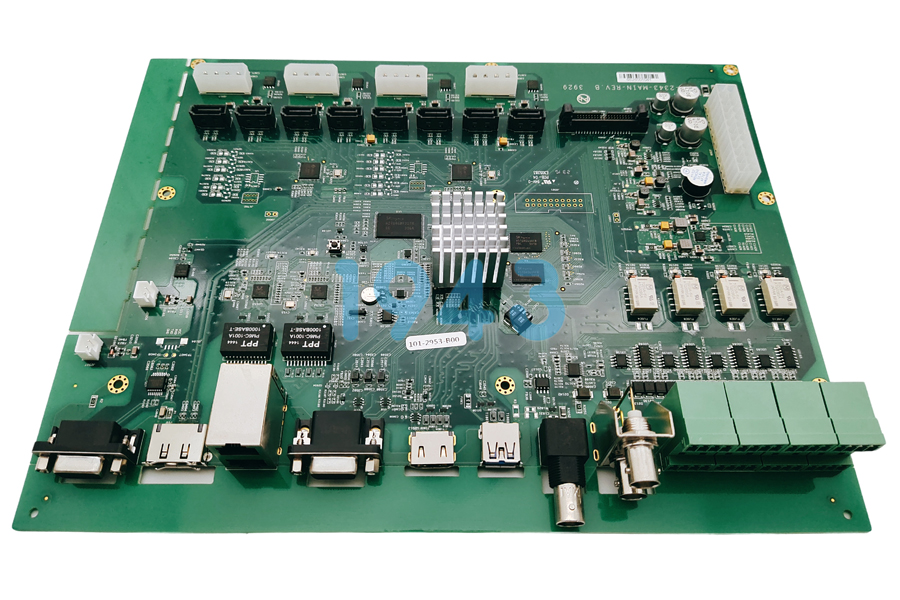

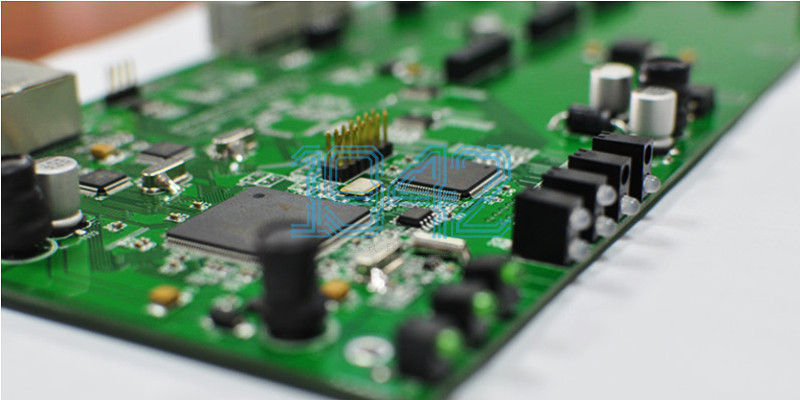

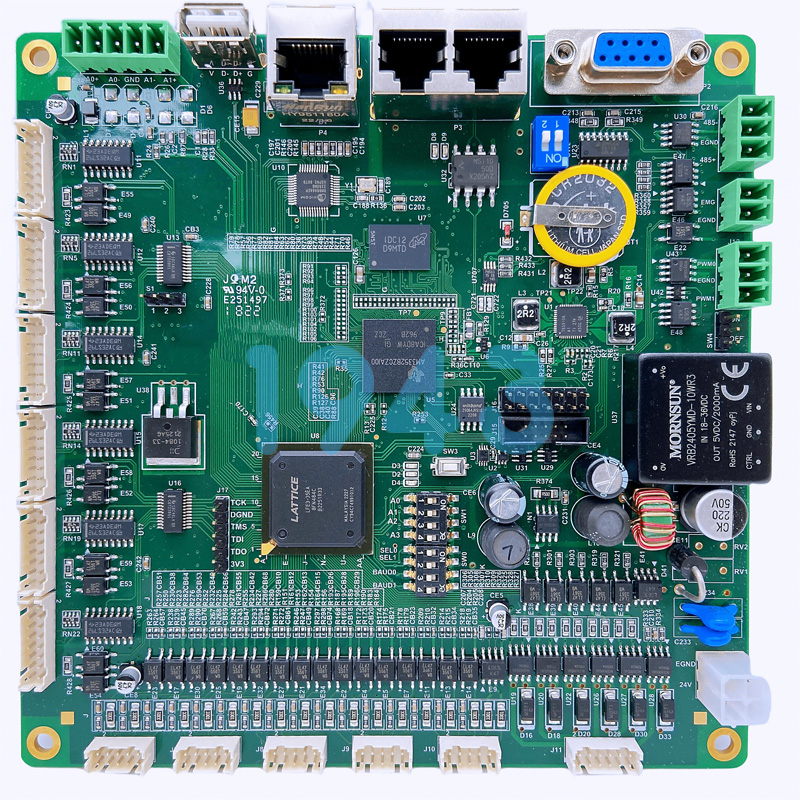

工业控制与医疗设备企业通常专注于算法优化与系统整合,而PCBA包工包料服务商可提供:- 高精度贴装:支持0201元件及BGA封装,满足工业级产品微型化需求。

- 复杂工艺实现:如灌胶、三防漆涂覆、高低温老化测试等,确保产品在恶劣环境下的稳定性。

- 合规性支持:协助通过IEC 61508(功能安全)、ISO 13485(医疗器械)等认证。

- 供应链韧性构建

- 长周期物料储备:服务商针对工业级芯片(如PLC控制器、传感器模块)建立战略库存,缓解缺货风险。

- 替代方案快速响应:通过元器件等效性分析与BOM优化,在关键物料短缺时实现无缝切换。

- 全球化采购网络:利用区域化供应商布局,降低地缘政治对供应链的影响。

- 全生命周期质量管控

- 来料可靠性验证:对元器件进行批次追踪与失效模式分析(FMEA),确保长期稳定性。

- 过程质量门禁:在SMT、DIP、组装等环节设置100% AOI检测与SPI锡膏厚度监控。

- 环境适应性测试:模拟振动、冲击、盐雾等工业场景,验证产品鲁棒性。

二、工业与医疗领域实施PCBA包工包料的关键步骤

- 需求定义与技术协议

- 明确产品工作环境(如温度范围、EMC要求)及可靠性指标(MTBF、失效率)。

- 提供完整的合规性文件清单,如UL 508(工业控制设备)、IEC 60601(医疗设备)等。

- 服务商能力匹配

- 行业认证审查:确认服务商是否具备ISO 9001、IATF 16949(汽车)或特定行业资质。

- 垂直领域经验:优先选择有同类项目经验的服务商,例如为工业机器人提供过运动控制PCBA的厂商。

- 产能弹性评估:考察其应对需求波动的能力,如是否支持小批量多批次生产。

- 风险防控机制设计

- 知识产权保护:通过NDA协议与物理隔离措施,防止设计泄露。

- 质量追溯体系:要求服务商提供从元器件批次到生产操作员的全程追溯记录。

- 应急响应预案:约定在良率不达标或交付延迟时的补偿条款。

三、典型行业应用案例

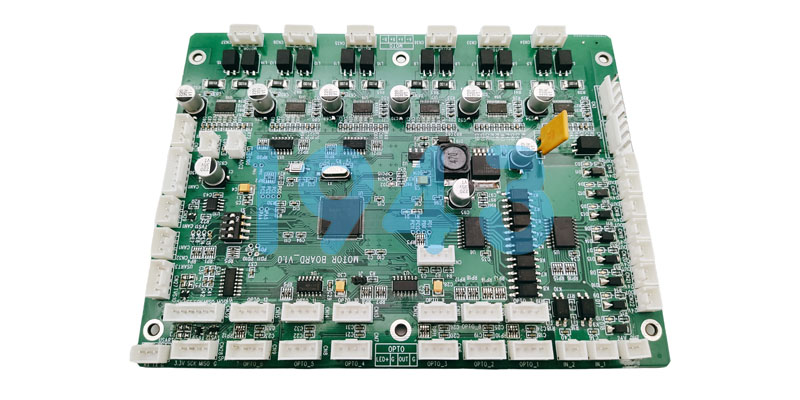

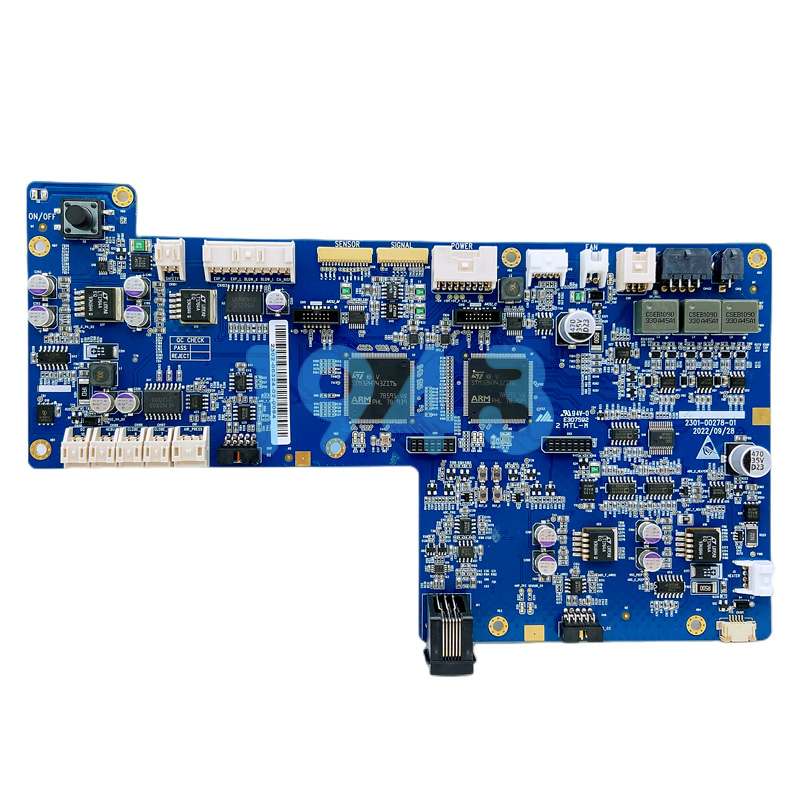

- 工业自动化领域

某工业机器人厂商采用PCBA包工包料模式后,将控制器PCBA的MTBF从5万小时提升至20万小时。服务商通过:- 选用车规级电容与宽温芯片,适应-40℃~85℃工作环境。

- 实施选择性波峰焊工艺,解决大功率电机驱动模块的散热问题。

- 建立元器件替代数据库,在MLCC缺货期间快速切换至聚合物钽电容方案。

- 医疗设备领域

某便携式医疗监护仪企业通过包工包料模式,实现了:- 符合IEC 60601-1-2第四版电磁兼容要求。

- 采用无铅回流焊与ROHS 2.0合规材料,满足环保法规。

- 通过服务商的全球化采购网络,在疫情期间保障了关键传感器供应。

- 汽车电子领域

某新能源汽车BMS(电池管理系统)供应商借助包工包料服务:- 实现了ASIL-D级功能安全设计,通过服务商的FMEA分析与冗余电路设计。

- 采用AEC-Q100认证元器件,并通过-55℃~150℃高温存储测试。

- 利用服务商的自动化测试平台,将功能测试效率提升300%。

四、挑战应对与最佳实践

- 长周期物料管理

- 挑战:工业级芯片交期长达52周,可能导致项目延期。

- 对策:与服务商共建VMI仓库,锁定关键物料库存;采用模块化设计,降低单一物料依赖。

- 技术迭代兼容性

- 挑战:产品需兼容不同代际的工业总线协议(如PROFINET、EtherCAT)。

- 对策:要求服务商提供可编程逻辑器件(FPGA)的预研支持,预留硬件升级接口。

- 多法规合规性

- 挑战:需同时满足CE、UL、CCC等多区域认证要求。

- 对策:选择具备全球化认证经验的服务商,利用其预认证模块加速开发周期。

五、未来趋势:智能化与生态化协同

- 数字孪生技术应用

通过构建PCBA的数字孪生模型,实现:- 虚拟调试与热仿真,优化布局与散热设计。

- 预测性维护,提前识别潜在失效点。

- 工业物联网集成

服务商可提供:- 内置传感器与通信模块的PCBA,支持远程监控与数据回传。

- 基于边缘计算的实时数据处理能力,降低云端依赖。

- 绿色制造体系

- 采用生物基材料与可降解包装,减少碳足迹。

- 通过能源管理系统(EMS)优化生产能耗,实现碳中和目标。

结语

在工业与医疗领域,PCBA包工包料模式已成为企业突破技术瓶颈、提升供应链韧性的关键路径。通过选择具备行业深耕能力与技术创新基因的服务商,并建立深度协同机制,企业可将更多资源聚焦于核心竞争力的构建。未来,随着智能制造与工业4.0的推进,该模式将进一步推动高端装备与医疗设备的智能化升级,为产业高质量发展注入新动能。

2024-04-26

2024-04-26